Кишечник как фактор риска: Новое исследование о влиянии микробиоты на отдаленные последствия инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда (ИМ) – это острое состояние, требующее немедленной медицинской помощи и последующей тщательной реабилитации. Несмотря на значительный прогресс в кардиологии, перенесенный ИМ оставляет после себя долгосрочные последствия, включая повышенный риск повторных сердечно-сосудистых событий.

Современные исследования все больше внимания уделяют роли кишечной микробиоты – сложной экосистемы бактерий, вирусов и грибков, населяющей наш желудочно-кишечный тракт – в развитии и прогрессировании различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

В последние годы ученые активно изучают взаимосвязь между составом микробиоты кишечника и риском развития ИМ, а также влиянием изменений в этой экосистеме на течение заболевания и отдаленные исходы. Новое исследование, проведенное в Пермском государственном медицинском университете, проливает свет на эти сложные взаимоотношения, демонстрируя закономерные изменения в составе микробиоты толстой кишки и уровнях провоспалительных молекул у пациентов с перенесенным ИМ в отдаленном периоде.

Результаты исследования подчеркивают важность учета состояния кишечной микробиоты при разработке стратегий профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, открывая новые перспективы для улучшения прогноза пациентов после инфаркта миокарда. Важно понимать, что кишечник не просто выполняет функцию пищеварения; он играет ключевую роль в иммунной системе организма, влияет на метаболизм лекарственных препаратов и даже может воздействовать на состояние сердечно-сосудистой системы через различные механизмы, включая активацию воспалительных процессов и нарушение регуляции артериального давления.

Поэтому изучение микробиоты кишечника у пациентов с ИМ представляет собой важный шаг к пониманию сложных взаимосвязей между различными системами организма и разработке новых подходов к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, учитывающих индивидуальные особенности каждого пациента.

Цель и методы исследования

Целью данного исследования было оценить состояние микробиоты толстой кишки и уровни сывороточных провоспалительных молекул у пациентов с перенесенным ИМ в отдаленном периоде. Для достижения этой цели были использованы следующие методы:

✔ Выборка пациентов: В исследование были включены 101 пациент, разделенные на две группы: группа с ИМпST (51 человек) и контрольная группа без сердечно-сосудистых заболеваний (50 человек), сопоставимые по возрасту и полу.

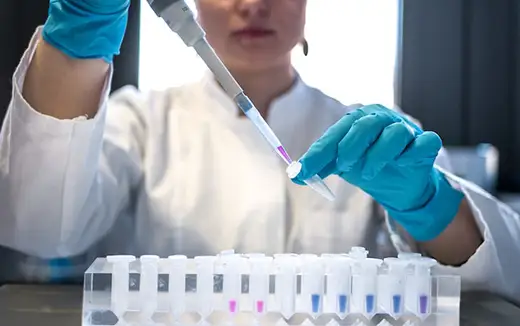

✔ Сбор образцов: В остром периоде ИМ и через 207 дней после события у всех пациентов были взяты образцы крови для определения концентрации провоспалительных молекул, таких как интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-1β (IL-1β), интерлейкин-18 (IL-18), С-реактивный белок (СРБ), фактор некроза опухолей α (ФНО-α), моноцитарный хемотаксический белок-1 (МСР-1) и белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК).

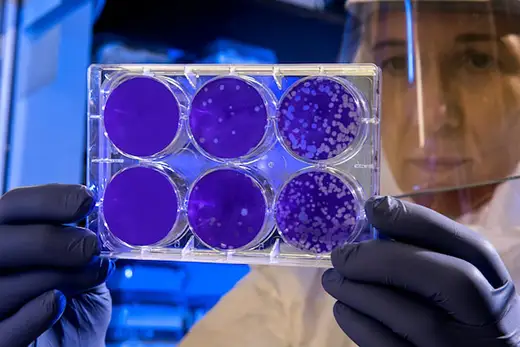

✔ Анализ микробиоты: Образцы фекалий были собраны в течение 1 часа после появления клинических проявлений ИМ и через 207 дней после события. Анализ проводился методом бактериологического посева с подсчетом количества различных видов микроорганизмов.

✔ Статистический анализ: Для обработки данных использовались методы вариативной статистики, включая сравнение средних значений, медиан и частот проявления признаков.

Основные результаты исследования

Результаты исследования выявили ряд интересных закономерностей:

Воспалительные маркеры: Пациенты с ИМ в остром периоде значительно отличались от здоровых ровесников по уровню всех изучаемых провоспалительных молекул. В отдаленном периоде, несмотря на снижение уровня большинства маркеров, различия между группами сохранялись, что свидетельствует о продолжающихся воспалительных процессах в организме после перенесенного ИМ.

Микробиота кишечника: У пациентов с ИМ в отдаленном периоде наблюдалось расширение спектра условно-патогенных бактерий, таких как представители семейства Enterobacteriaceae (включая лактозонегативные и гемолитические кишечные палочки), клебсиеллы, энтеробактерии и цитробактер. Одновременно с этим снижалась доля бифидо- и лактобактерий, что свидетельствует о дисбиозе кишечника – нарушении баланса микрофлоры.

Связь между воспалением и микробиотой: Была обнаружена связь между составом микробиоты кишечника и уровнем провоспалительных маркеров в сыворотке крови. У пациентов с преобладанием условно-патогенных бактерий наблюдался более высокий уровень СРБ и ФНО-α, что указывает на роль микробиоты в поддержании хронического воспаления после ИМ.

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают важную роль кишечной микробиоты в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда. Дисбиоз кишечника, характеризующийся снижением разнообразия и численности полезных бактерий и увеличением числа условно-патогенных, может способствовать развитию хронического воспаления и ухудшению прогноза после ИМ.

Механизмы, посредством которых микробиота влияет на сердечно-сосудистую систему, до конца не изучены, но предполагается, что они включают:

Выработку метаболитов: Кишечные бактерии производят различные метаболиты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые могут оказывать противовоспалительное и кардиопротекторное действие. Дисбиоз кишечника может приводить к снижению выработки КЦЖК и усилению воспаления.

Активацию иммунной системы: Микробиота взаимодействует с иммунной системой, модулируя ее активность. Дисбиоз может приводить к хронической активации иммунной системы и развитию системного воспаления.

Влияние на метаболизм липидов: Кишечная микробиота участвует в метаболизме липидов, влияя на уровень холестерина и триглицеридов в крови. Дисбиоз может приводить к нарушению метаболизма липидов и развитию атеросклероза.

Клиническое значение и перспективы исследования

Полученные результаты имеют важное клиническое значение, поскольку указывают на возможность коррекции дисбиоза кишечника для улучшения прогноза после ИМ. Возможные подходы к коррекции дисбиоза включают:

Диетические изменения: Увеличение потребления клетчатки, фруктов и овощей может способствовать росту полезных бактерий и снижению числа условно-патогенных.

Прием пробиотиков: Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при употреблении в достаточных количествах оказывают положительное влияние на здоровье человека. Прием пробиотиков может помочь восстановить баланс микрофлоры кишечника и снизить уровень воспаления.

Трансплантация фекальной микробиоты: Трансплантация фекальной микробиоты – это процедура, при которой фекалии здорового донора переносятся в кишечник пациента с дисбиозом. Этот метод может быть эффективен для восстановления нормального состава микрофлоры кишечника, но требует дальнейших исследований.

В дальнейшем планируется проведение более масштабных клинических исследований для оценки эффективности различных подходов к коррекции дисбиоза кишечника у пациентов с ИМ. Также необходимо изучить роль конкретных видов бактерий в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний.

Перенесенный инфаркт миокарда, несмотря на современные методы лечения, несет в себе высокий остаточный риск повторных сердечно-сосудистых событий.

Исследование кишечной микробиоты и ее связи с воспалительными процессами открывает новые перспективы для улучшения прогноза после ИМ.

Коррекция дисбиоза кишечника может стать важным компонентом комплексной терапии пациентов с ИМ, направленной на снижение риска повторных сердечно-сосудистых событий и улучшение качества жизни. Дальнейшие исследования в этой области позволят разработать более эффективные стратегии профилактики и лечения ССЗ, основанные на индивидуальном подходе к каждому пациенту с учетом особенностей его микробиоты.